70年代との接点・後期デザインサーヴェイにおける不能性

ここまでの小結を目の前にして、私には「東京日記」においてあらわれた輪郭のぼやけた「都市」や「私」の像、不能なるものの可能性を、ひとつの建築的試みに当てはめてみたい欲望を抑えることができません。その試みとは、60年代末期から70年代にかけて当時の建築学科の学生たちを席捲した都市解読の方法、それもその後期において現れた批判的なサーヴェイの動きのことです。

「都市」、そして「私」が、社会的にも実際に不能になった時期があったことを私たちは何となく知っています。急激な近代批判の高まった60年代末期、当時の建築学科の学生達に目の前にある町並みや建築をひたすら緻密に、記録採集する行為が広まりました。正確に言うと、ある地域を観測、調査し、図面等で視覚化・客觀化し、建築や生活慣習、意識、町の歴史という内的な要素をも分析することで、その場所が持っているシステムを解明しようとした「フィールドワーク/デザインサーヴェイ」と称されるこれらの試みは、表面的には以後急速に衰え、80年代にいたっては、全くなんの影響も建築界に与えていないように思えます。この行為、それもその終着点と思われる後期の「批判的サーヴェイ」について、「東京日記」解読で培った視点をもとに、再度問うてみたいと思うのです。

ではサーヴェイ運動の後期に位置する彼らが批判したものとは何だったのでしょうか。それはこの論の文脈に即していえば、有能性なるものとしての「サーヴェイ」でした。「フィールドワーク/デザインサーヴェイ」は、1996年に建築史家伊藤ていじがオレゴン大学の社会学者達を補佐した金沢幸町の実測調査に端を発するといわれています。その後急速にこの動きは広まるわけですが、初期から中期を通してこれら運動の中心的存在だった建築家・宮脇檀氏は、その有効性=有能性について、

・保存計画の一部として、

・民族生態学または生活学として、

・その他の学問との共同、都市デザインの手法の基礎データ作りとして、

・地域や建築計画プロセスの有効性、

・建築教育カリキュラムの一部として

の5点を挙げています(創る基盤としてのデザイン・サーヴェイ/『都市住宅』1971年12月号)。それほどの説得力はないのですが、宮脇氏はここで「サーヴェイ」が、実際的な学としての有能性を持ちうることをいまだ期待しています。そのような意味ではここでの「サーヴェイ」は社会的にも安定した像を結ぶ方向に編成されつつあったであろうことが読み取れます。確かに80年代の日本におけるポストモダニズムの方法論を用意した根幹のひとつとして、この行為の成果を挙げることは可能でしょう。建築家・原広司氏の70年代初期の集落調査に代表されるように、近代の範疇にないとされていた様々な地域の建築や町並みに直接触れ、それを自己の設計方法論の形成に役立てることのできた建築家は確かに存在しています。また、建築史家・太田博太郎氏の妻篭宿(1967-)の調査保存に代表されるように建築、町並み保存が社会的に認知される契機に、これらサーヴェイの果たした役割は非常に大きいものがありました。

しかし、同じ論の中で宮脇氏は「批判としての新しい動き」として、いくつかの後期デザインサーヴェイ集団を紹介しています。その大部分に宮脇氏は反論を加えているのですが、二つのグループについては判断を保留しています。ひとつは芸大の学生によるグループであるコンペイトウのアーバン・ファサード収集であり、もうひとつは最も先鋭的なものとして紹介されている武蔵美大の学生による遺留品研究所の方法論です。

簡単に彼らの試みを紹介してみましょう。最近、70年代の先鋭的な建築状況をサポートした編集者、植田実氏率いる編集製作グループの手によって、彼らの本が相次いで出版されています。これによって私たちにも彼らの行為が簡便に垣間見れるようになりました。

台東区台東2丁目から学ぶこと/コンペイトウ(『アーバン・ファサード』より)

まず前者のコンペイトウによるサーヴェイ(収集日1971年5月)を見てみましょう。彼らの方法論は、ターゲットとなる東京下町のファサードを連続して撮り続け、それらを並べて繋ぎあわせ、その中から街に日々生みだされつつあるデザイン行為のドキュメントを分析することでした。デザインと言っても彼らの対象はとても広義なもので、看板、ポスター、植木鉢、テントの庇、階段の手すりと、作り手の意識が少しでも介入する余地のあるものは、すべて平等に扱おうとしたかのようです。彼らの成果はページからいつもはみ出していて、見るのに一苦労です。

次に遺留品研究所の特異なコンセプトを確認しておきましょう。彼らの従来までのサーヴェイへの批判とは、それが研究の対象物とそれを観察しようとする「私」とを安易に癒着させ、その間の距離を測らないことにあったようです。そこで彼らは街を「見る」側と「見られる」側とにいったん分離しました。その上で、両者に介在するであろう不平等な関係を暴きだそうとしました。犯人が現場に残していくものを遺留品と言います。彼らは都市の様々な事象を「遺留品」として捉え、その遺留品から都市を作っていく「犯人」を見極めようとしたのです。そんな彼らの態度を説明した名文がありますから引用しておきましょう。

ぼくらは、遺留品から、みられていると感じる。遺留品により覚醒されられると感じる。更に、生そのものであるからこそ容易に名前を与え得ないそれらへ、より接近するために、みることで生じる距離を反転させてみられている距離、すなわち、みられることで発生する発生距離を、ぼくらは遺留品を通して考えてゆく。

(『都市住宅』71年7月号)

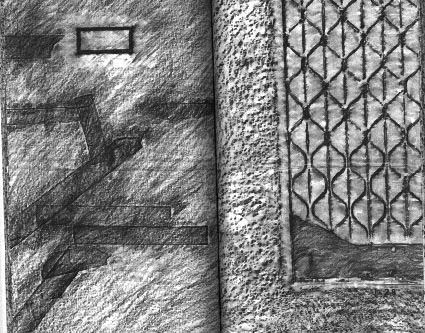

やや難解な言い回しですが、私たちはここに、「東京日記」で安定した時空を崩された「私」が異変を見つづける眼差しと共通する構造があることを、感じないでしょうか。このとき、彼らの方法には実は明確な目的や有能性を持つことが許されているわけではありません。ただ見続ける、歩き続ける行為だけが唯一与えられた可能性として、《不能性の可能性》として現れてきます。実際元メンバーの大竹誠氏は今も街を歩き続けているそうですし、同じく元メンバーの真壁智治氏にいたっては『アーバン・フロッタージュ』と題して都市の道や壁そのもの、電柱やマンホールの蓋そのものに紙をあて、上から鉛筆や石墨でゴシゴシこする行為自体をシリーズ化していました。これは一見対象物と「私」との直接的な媒介を目指しているようでありながら、この薄い紙一片があることによって全く意味を違えているように思えます。紙に投影された「私」、紙に投影された対象の痕跡、これらは融合しそうで決して不用意に溶け合っているわけではありません。そしてこの紙自体が、「私」とも対象とも異なる何物か、百間の日記によって紡ぎだされた別種の空間と同質の性格を持っているのではないでしょうか。

このような状態を何と表現することが適当なのでしょうか。最後に「東京日記」の最終話をひもとくことでその答えを見つけてみることにしたいと思います。アタラシヤ/遺留品研究所(大竹誠『アーバン・テクスチュア』より)

アーバン・フロッタージュ/遺留品研究所(真壁智治『アーバン・フロッタージュ』より) 次を読む→ Back To Index